[특집·한국 사진을 말하다]젊은 작가의 가능성·상대적 저렴한 가격 등 고려 옥석 가려야

투자를 목적으로 이들의 작품을 구입했으면 낭패감을 맛보았을 것이다. 반대의 경우로 구본창, 아타, 민병헌의 작품을 헐값에 사 두었다면, 지금쯤은 기분이 꽤 괜찮을 것이다. 그러나 모두 지나간 일이다.

지나간 시간에는‘만약에’는 없다. 이제 새로운 게임을 해야 한다. 시간을 쓰고 얻은 교훈은 사진도 돈이 된다는 것이다. 사진을 팔아 외제차를 몰고 다니는 사람이 있고, 사진을 사두어 그동안 충분히 즐기고 몇 배씩 가격이 상승 했다면 이거야 누이 좋고 매부 좋은 윈-윈(win-win)이 아니겠는가?

10년 전만 해도 유학 갔다오면 대학으로 가는 것이 유학생의 꿈이었다. 그러나 요즘 달라진 풍경은 사진만을, 그것도 광고도 아니고 순수 예술사진만을 찍고 살겠다는 사진가들이 많아진 것이다.

그 뿐 아니라 그동안 잘 했던 광고 사진가들마저 순수 예술사진 영역으로 월담하는 사례가 늘고 있다. 돈이 될 것 같다는 이야기이다.

이제는 애호가 입장에서 사진을 살펴보자. 예술도 유행을 탄다.

최근 미술 시장을 보자. 한 때 유행이던 한국화는 이미 저물었다. 서양화도 예외가 아니다. 요즘은 빤짝했던 비디오, 조각 건너서 유행의 물결이 사진에 당도 한 것 같다. 거실 한쪽 벽면에 사진 한 점 정도는 걸어두어야 세상물정이 그리 어둡지 않은 문화인으로 대접 받는 세상이다. 그런 탓에 갑자기 사진 수요가 늘어났다.

자! 이제 누구 사진을 사야지? 매스컴에 자주 오르내리는 작가들은 검증이 된 것 같아서 믿음이 간다. 문제는 가격이다. 지금 사면 왠지 상투 잡는 기분이어서 찝찝하다. 필자도 같은 생각이다. 그렇다고 이름 따라 작품의 수준이 고르게 좋은 것도 아니다. 의외로 태작이 많다. 이것저것 가려내는 것이 장난이 아니다.

예를 하나 들겠다. 사진사에 남은 전설적인 사진가 중 한 사람이 카르티에 브레송이다.

그가 찍으면 모두가 명작일까? 천만에 말씀이다. 사진 교육자 필립 퍼키스의 견해를 경청하자.

“몇 년 전 앙리 카르티에 브레송의 회고전이 몇 달 간격을 두고 연이어 열렸다. 한 회고전에서는 124장의 사진이 전시되었고, 다른 회고전에서는 75장의 사진이 전시되었다. 작은 규모의 회고전이 훨씬 강렬했으며, 제 2차 세계대전 때 감옥에서 보낸 몇 달을 제외하고 약 60년 동안 사진을 찍어 왔던 그의 참 모습을 유감없이 보여주고 있었다.”

참고로 최근 모 갤러리에서 이 분의 전시가 열렸다. 정통 실버 프린트 방식으로 정갈하게 인화 된 11×14 인치 크기의 작품이 150만원 이었다.

듣고 보니 먹먹하다. 메트로폴리탄에 소장 된 대가의 사진 가격이다. 처음 사진에 관심을 갖는 분들은 헷갈릴 것이다. 세계적인 작가의 가격도 그 정도인데 한국의 젊은 사진가들의 가격은 납득할 만한 것인가?

시장은 이것도 저것도 맞다고 한다. 같은 사진의 얼굴을 하고 있어도 어쩐지 모양새가 다르다. 사연은 이렇다. 사진이 순수하게 정조를 지키면서 사진으로 보여 질 경우와 속 내용은 미술인데 겉옷만 사진을 입는 경우로 나뉘어 있기 때문이다.

대가들의 작품도 사진은 생각보다 싸다. 크기도 크지 않다. 집안에 걸어두기 무난한 사이즈이다. 대체로 20×24 인치를 넘지 않는다. 처음 사진에 순수하게 관심을 갖는 분들은 백만원 전후의 이런 소품을 즐기기를 추천한다. 대형 아파트가 아니라면 가정용으로 잘 어울리는 크기이다.

이번에는 사진의 얼굴을 하고 있으면서, 속을 보면 사진이 아닌 작품들이다. 보통 이런 작품을 하는 사람들은 스스로 사진가라고 말하는 경우는 드물다. 명함에 아티스트라고 자신을 소개한다.

|

작품의 특징은 겉모습이 화려하다는 것이다. 크기 또한 한 변을 1m 넘기기 일쑤이다. 프린트 방식도 이미지의 색을 컴퓨터로 조정하게 되고, 디지털 프린트 방식을 채택한다. 액자도 최고급 액자를 선호 한다. 요즘 인기 있는 디아섹(국내에서는 사이텍이라고 말한다. 모두 만드는 집의 브랜드 이름이다.)을 쓰면 액자비만 백만 원을 호가한다,

필름 스캔비, 후보정비, 프린트비, 액자비 등 한 장의 작품에 들어가는 원가가 너무 많다. 당연히 작품 가격에 반영된다. 무명 사진가의 작품이 수백 만원을 호가하는 주요한 이유이다. 그러나 이런 작품은 미술관, 건물의 로비, 인테리어로 수요가 있는 것이지 가정용으로는 적당하지 않다. 투자 목적으로가 아니라면, 초심자에게 적당하지 않다는 것을 말해두고 싶다.

투자가 목적인 경우는 작품의 보존성과 작가가 작업을 계속해나갈 수 있느냐가 중요하다. 디지털 프린트의 경우, 보존성에 대한 확인이 반드시 필요하다. 작가나 갤러리로부터 작품 보증서를 꼭 받아두자.

작가가 계속 작업을 하고 있는가는 작품 가격의 상승과 밀접한 관련이 있다. 젊은 작가들의 경우, 중도 작업 포기는 작품 가격에 치명적이다. 젊은 작가 작품을 구입 할 때 안아야 하는 리스크이다. 그러나 아직은 상대적으로 가격이 싸다는 이점도 있다. 가격 상승 여력이 많이 남아 있는 것이다. 그러니 자주 갤러리에 다니면서 이들의 동향과 작품을 눈에 익히는 것이 구매 실패를 줄이는 방법이다. 우선은 작품을 즐기라는 말이다.

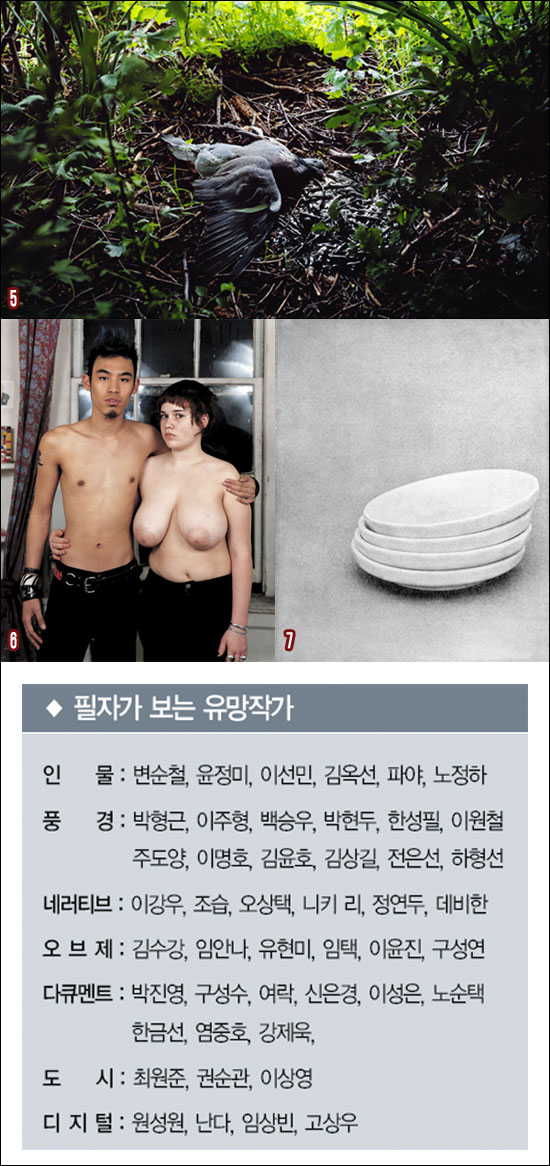

한국의 젊은 작가군은 예상 외로 그 층이 얇다, 그들의 지금까지의 행보, 즉 관심 분야에 따라 몇 가지로 나누어 보았다. 감상과 구매에 참고가 되었으면 한다.

소개한 작가는 젊고 가능성을 보여주고 있는 사람들이다. 또한 필자의 개인 의견이기도 하다. 과문하여 빠진 작가가 있다면 아쉬운 일이다.

최건수 사진평론가 vintageview@naver.com