시사 만화가 박재동(59) 화백은 한때 고등학교 미술교사였다. 1988년 한겨레 신문 창간 멤버로참여해 8년 동안 한 컷짜리 만평을 그리다 지금은 한국종합예술학교 영상원 애니메이션과 교수로 재직하고 있다.

마음 속에 늘 아쉬움이 있었다. 초등학교부터 고등학교까지 12년 동안 누구나 그림을 배우고, 감상하는데 세상에 나와 일상 속에서 그림을 그리는 사람들이 거의 없기 때문이다. 음악을 배운 뒤에는 하다 못해 '노래방'이란 공간에서, 체육은 각종 운동을 즐기면서 이어가는데 유독 미술은 일상과 동떨어져 있는 것이 답답했다.

박 화백의 주머니에는 늘 손바닥만 한 화첩과 펜이 들어 있다. 지하철이나 거리, 모임 중이나 음식점에서도 대상을 만나면 그림을 그린다. 심지어 생활용품이나 '찌라시'나 전단지, 영수증에도 그림을 그린다.

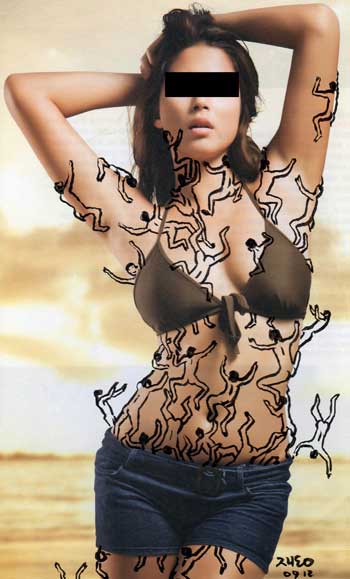

10년 전부터 시작한 박 화백 특유의 '손바닥 그림'이다. 몇 차례 전시회도 가졌고, 이번에는 그 중 220편을 골라 '박재동의 손바닥 아트'(한겨레 출판)란 책으로 엮었다. 화가 이중섭이 담뱃갑 속 작은 은박지에 그림을 그렸듯이 사람을 그리고, 꽃을 그리고, 세상을 풍자했다.

그리고 '손바닥 그림'은 누구나 시도할 수 있다고 주장한다. 커다란 도화지에다 물감과 붓이 있어야 그릴 수 있다는 고정 관념을 깨면 모든 것이 소재가 되고, 그림의 대상이 될 수 있다는 것이다. 심심풀이 낙서 그림이라도 좋고, 대상을 그대로 베껴도 좋다.

예술을 할 권리는 예술가에게만 있는 것이 아니라 보통 사람들에게도 있다는 '예술의 권력 분산 운동'을 '손바닥 그림'으로 실천하라고 권한다.

박 화백은 '바퀴벌레 관조기'연작 22편도 그렸다. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 바퀴벌레의 움직임과 순간적인 모습의 특징을 잡아내 모사하듯 그려낸 뒤 짧은 글을 붙였다.

팬티 바람의 근육질 남자 모델을 내세운 찌라시와 비키니 차림으로 아름다운 몸매를 선보인 전단지 위에 10여명의 벌거숭이 인간을 그려 독특한 느낌을 연출하기도 했다.

이창호기자 chang@hk.co.kr