씨앗을 짓이겨서는 안된다

얼핏 이상하달 것 없이 느껴지는 단어가 짐짓 성차별적인 뉘앙스를 풍기는가 하면 이제 거의 쓰이지 않게 된 것은 무슨 이유에서일까. 그것은 거꾸로 여류라는 말이 생겨나 사용되었다는 그 자체에서 실마리를 찾을 수 있을지 모른다.

여류, 쉽게 말해 과거에는 그들을 따로 구분해 지칭할 용어가 필요했을 정도로 전문직에 종사하는 여성이 더없이 희귀하고 유별난 존재였다는 것이다. 작가나 화가 같은 예술가란 의심할 여지없이 남성들을 가리키는 말이었기에, 굳이 ‘남류(男流)’라는 단어가 필요하지 않았던 점을 생각해본다면 여류의 의미는 보다 분명해진다.

그러나 주지하다시피 이제 전문가나 예술가인 여성은 더 이상 희귀하고 유별난 존재가 아니다. 그것은 무엇보다 여류라는 구시대적 호칭에서 벗어나기 위해 자신이 여성임을 끊임없이 의식하면서, 여성으로서의 한계를 극복하고 동시에 여성으로서의 가능성을 무한히 확대하기 위해 불굴의 의지로 스스로의 확고한 세계를 구축한 선구자적인 ‘여류’들의 혁혁한 업적에 힘입은 바 크다.

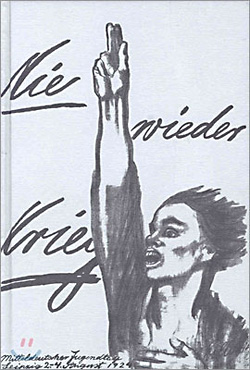

독일의 화가 캐테 콜비츠(1867-1945)는 그러한 대표적 여류 가운데 한 사람이다.

‘진보적 미술의 어머니’라고도 불리는 콜비츠는 특유의 거칠고 강인한 화풍으로 사회적 모순으로 고통 받던 당시 민중들의 모습을 작품 속에 생생하게 묘사했다.

자본주의에 반하는 사회주의와 공산주의의 대두, 첨예한 정치대립과 사회갈등, 그리고 경제공황과 세계대전이라는 전 인류에게 가해진 빈곤과 폭력의 재앙. 20세기 전반은 절망의 시대였고, 콜비츠는 그 잔인한 시대의 증언자이자 고발자였다.

그러나 콜비츠는 단순히 현실을 증언하고 고발하는 것에 그치지 않았다. 그녀의 작품이 우리에게 충격 이상의 커다란 울림을 주는 것은 그녀가 묘사한 절망이 너무나도 처절한 것임에도, 그 속에는 그 처절함을 더 이상은 용납하지 않겠다는 예술가의 확고한 의지와 강렬한 생명력이 함께 깃들어 있기 때문이다.

<캐테 콜비츠>는 중년 이후 캐테 콜비츠의 일기를 모아놓은 책이다. 우리는 이 일기를 통해 작품에서 그토록 결연한 태도와 굳건한 신념을 보여줬던 한 화가가 실제로는 얼마나 많은 내적 갈등과 인간적 번민을 겪었는지 사뭇 실감하게 된다.

“내 작업은 구제받을 길이 없어 보인다. 그래서 일시적으로 작업을 좀 쉬기로 결심했다. 마음이 텅 빈 것처럼 허전하다. 이 작업을 할 수 없다면 대체 내가 어디서 기쁨을 찾을 수 있단 말인가? 누군가와 얘기를 나눈다 해도 아무런 의미도 없다. 누구도, 그 어떤 것도 나에게는 도움이 안 된다.

나는 뒤쪽에서 작업 중인 페터를 본다. 물론 이 작업을 포기할 생각은 없다. 그럴 수는 없다. 그렇지만 휴식이 필요하다. 지금 나는 아무런 기쁨도 없다. 어제는 하루 종일 온갖 일을 정리했다. 대체 무슨 소용이 있을까?”

콜비츠는 의기소침과 의기양양의 극단적인 감정을 오르내리며 힘겹게 작품을 완성시켜나간다. 자신이 느끼고 깨달은 진실을 예술로 승화시키고 싶은 순정한 창조의 열망이 그녀의 영혼 속에서 본능처럼 용솟음쳤기 때문이다.

“내 안에는 온 힘을 기울이고 싶은 엄청난 욕구가 있다. 그런데 그것에 다가간 적이 없다. 그렇지만 나는 그렇게 해야만 한다. 로게펠데에 세울 작품이 완성되면, 다시 한번 그래픽으로 나를 정신 차리게 해야겠다. 그러기 위해선 죽기 전에 작품을 더 많이 완성해야만 한다. 그래야만 한다! 그래야만 한다! 그래야만 한다!”

|

콜비츠는 자신이 여성이라는 점을 분명히 자각하고 있었다. 일기 속에는 딸로서의 콜비츠, 자매로서의 콜비츠, 아내와 어머니로서의 콜비츠, 또 당시에는 흔한 존재일 수 없었던 여류화가로서의 콜비츠가 있는 그대로의 모습으로 등장한다.

그러한 여러 측면의 여성적 자아를 통해 콜비츠는 지극한 기쁨과 행복을 느끼고 또 그 이상의 갈등과 괴로움을 맛본다. 그리고 그 지난한 삶의 과정을 용기와 인내로 감내함으로써 그녀는 온전한 여성으로, 진정한 인간으로, 또 위대한 예술가로의 삶을 완성해나간다.

콜비츠는 그 누구보다도 (자신의 작품의 제목에서처럼) 세상을 향해 소리 높여 ‘전쟁에 반대한다!’, ‘씨앗을 짓이겨서는 안 된다!’고 주장할 자격이 있었다. 그녀는 1차 세계대전에서 둘째아들인 페터를, 2차 세계대전에서는 죽은 아들의 이름을 그대로 물려준 손자 페터를 잃었다.

그녀의 일기에는 한 여성이 어머니로서 겪을 수 있는 가장 큰 슬픔과 고통이 생생하게 표현되어 있다. 그러나 콜비츠는 잔인한 운명에 맞서 계속해서 작품에 매달렸다. 그녀는 여성이자 어머니이자 또한 예술가였기 때문이다.

“유럽의 청춘들이 서로를 향해 미친 듯이 달려드는 건 너무나도 무의미한 일이다. 전쟁이 무의미하다는 생각에 대해 확신을 가지고 나면, 그럼 대체 인간은 어떤 법에 따라 살아야 하는가 라는 의문이 생긴다. 가능한 한 가장 큰 행복에 도달하기 위해서라고 대답하는 건 분명 정답이 아닐 것이다. 어떤 이념을 위해서 목숨을 내놓는 일은 앞으로도 영원히 계속될 테니까. 하지만 그 결과가 과연 무엇인가? 페터, 에리히, 리하르트, 모두들 자신의 목숨을 조국애라는 이념에 바쳤다. 영국의 젊은이들도, 러시아의 젊은이들도, 프랑스의 젊은이들도 마찬가지다. 결과는 서로를 향해 미친 듯이 달려드는 것이고, 유럽은 가장 아름다운 것을 잃어버렸다. 이 모든 나라의 젊은이들은 그렇다면 속은 게 아닐까? 전쟁을 불러일으키기 위해서 청춘이 가진 희생하려는 마음을 이용한 게 아닌가? 책임을 지는 자들은 어디 있는가? 과연 그런 사람이 있기나 한가? 모두 속은 사람뿐이지 않은가? 그 모든 게 대중의 망상에 지나지 않은 건가? 언제, 어떻게 해야 이 망상에서 벗어날 수 있을까?”

콜비츠는 반사회적 인물로 낙인찍혀 나치에 의해 언제 강제수용소로 끌려갈지 모른다는 공포 속에서 말년을 보냈다. 그녀가 숨을 거둔 것은 1945년 4월로 그토록 바랐던 종전을 불과 몇 개월 앞두고서였다. 그러나 여성이자 어머니이자 예술가라는 것은 결국 그녀를 더욱 위대한 인간으로 완성시키는 조건이 되었다.

이신조 소설가 coolpond@netian.com