1917년 문예지 <청춘>의 소설 공모에 단편소설 ‘의심의 소녀’가 당선됐다. 작가는 김명순. 여성으론 처음으로 정식 등단했다.

당시 심사위원이었던 이광수는 “조선 문단에서 교훈적이라는 구투를 완전히 탈각한 소설로는 외람하나마 내 ‘무정’과 진순성 군의 ‘부르지짐’과 그다음에는 이 ‘의심의 소녀’뿐인가 합니다”라며 극찬을 했다.

이에 앞서 1915년 7월 30일자 <매일신보>에 기사 한 꼭지가 실렸다. ‘동경에 유학하는 여학생의 은적’이라는 제목의 기사로, 평양 출신의 여학생 김기정이 학교 기숙사에서 사라졌다는 내용이다. 그 여학생의 행적은 다음달 5일, 13일치에 연이어 기사화됐고, 조선 전체가 수군거렸다. 몸을 더럽혔을 것이라고. 이 기사는 평생 김기정(김명순)을 쫓아다니는 낙인이 됐다.

한국 근대 문학을 대표하는 이광수가 김명순을 극찬한 반면, 김동인ㆍ김기진 등은 인신공격과 비난을 퍼부었다. 1939년 3월 문예지 <문장>에 연재된 김동인의 소설 ‘김연실전’은 어느 타락한 여자의 이야기로 김명순을 모델로 쓴 소설이다.

하지만 김명순은 우리 근대 문학사 어디에도 남아있지 않다. 철저하게 잊혀진 것이다. 식민지 시대 남성작가들의 비난과 문단의 따돌림에 일본으로 떠난 후 그곳 정신병원에서 생을 마감하면서 문학적 평가를 받지 못한 탓이다.

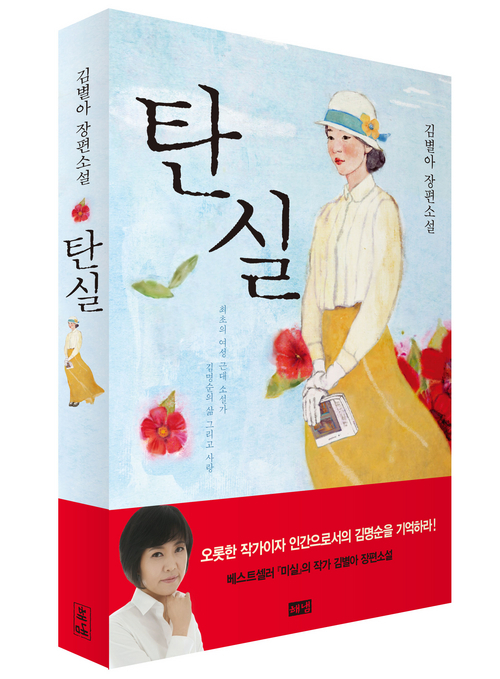

그런 김명순을 김별아 작가는 신작 ‘탄실’(해냄 출간)을 통해 불러냈다.

“어떻게 보면 선배작가이고, 최초의 여성 소설가인데 우리 문학사에 이름 석자조차 제대로 남아있지 못한 현실이 안타까왔어요. 잊혀진 작가를 복원해야 한다는 게 책무처럼 여겨졌죠. 그 잃어버린 이름을 찾아서 문학사에 자리매김하게 하고 싶었습니다."

실제 소설 ‘탄실’에는 문학정 성취를 넘어 김명순에게 다가가려 한 작가의 노력과 애정, 시대에 대한 분노가 구석구석 배어 있다. 작가가 발로 뛰며 수집한 김명순의 역사적 발굴은 소설 못지않은 성과로 평가받을 만하다.

작가는 김명순(탄실)의 삶을 “식민지 조선 남성의 또 다른 식민지”라고 말한다. 김명순은 그런 식민지에서 여성작가로 산다는 것이 녹록지 않음을 보여주지만 계속되는 좌절에도 처절한 현실에 문학으로 저항하며 자신의 삶을 지켜내려는 노력을 멈추지 않는다.

소설 ‘탄실’에 들어가면 마치 살아있는 김명순을 마주한 듯 생동적이다. 그가 살던 시대, 그의 말, 표정, 한숨 등이 가까이 와닿는다.

작가의 땀으로 일궈낸 당대의 풍경과 문학 풍토, 문학사에 빛나는 이름을 남긴 이들의 또 다른 모습 등은 소설의 재미에다 우리가 몰랐던 역사를 알아가는 즐거움을 더한다.

전작 ‘미실’을 비롯해 ‘영양이별 영이별’ ‘논개’ ‘백범’ ‘어우동, 사랑으로 죽다’ 등을 펴내며 역사 속 인물을 새롭게 해석하는 시각을 제시한 작가의 면모가 이번 소설에도 빛난다.

소설 속 탄실이 겪은 ‘식민지’는 어찌 그때, 그런 이유 때문만이겠는가. 현실에서도 부조리한 식민지적 구조와 횡포로 파편화된 삶을 자주 목도할 수 있다.

소설에서 만난 탄실은 지금, 우리 곁을 걷고 있다.

주간한국