13대 종손 양재웅(楊載雄) 씨일제 때 문중재산 뺏기고 종택·종토 없는 고향 지켜조부는 독립운동 헌신… 많은 유물 지손들이 가져가

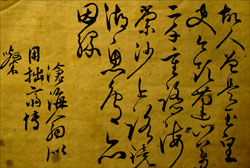

양사언 종가를 찾아가기 전 종가에 남아 있는 선생의 작품을 즐겁게 감상하는 상상을 해봤다. 그리고 언젠가 책에서 본, 싱거운 편지를 쓴 멋있는 그의 실체에 조금이나마 더 다가갈 수 있기를 희망했다.

함경도 안변에 고을살이하러 간 양사언은 서울에 있는 옥봉 백광훈(1537-1581)에게 편지를 보냈다. 그 내용이 가관이다. ‘삼천리 밖에서 한 조각 구름 사이 밝은 달과 마음으로 잘 지내고 있소(三千里外 心親一片間明月)’. 거두절미한 내용은 그뿐이었다.

백광훈은 삼당시인(三唐詩人)과 팔문장(八文章)의 한 사람으로 시와 문에 모두 빼어난 능력을 가진 이였다. 그는 사암 박순, 소재 노수신, 송천 양응정의 문하에서 두루 배웠으나 문과에 급제하지 못해 현달한 벼슬에는 이르지 못했다.

다만 율곡 이이와 송강 정철 같은 당대를 대표했던 인물이 그의 운구 행렬에 따랐다는 기록으로 미루어 당시 그의 위상을 가늠할 수 있다. 특히 20년 후배로서 양사언과 교분이 두터웠다.

이 멋진 한 통의 편지에 얽힌 일화도 기실 백광훈의 시집에 실린 7언 절구 한 수의 시 주석(註釋)으로 전한 것이다. 양사언의 경우 시집 3권 1책으로만 남아 있어 유감스럽게도 한 통의 편지조차 전하지 않는다.

경기도 포천시 일동면 길명리 금주산(金柱山, 일명 金鳥山) 기슭에 있는 봉래 선생의 묘소에 올라 참배한 뒤 종손이 사는 집을 찾았다. 종손은 마을 입구 대로변에 있는 ‘길명수퍼’를 경영하고 있었다.

근처 파라솔 아래 앉아서 요란한 개구리 울음소리를 음악 삼아 들으며 종손과 첫 대면했다. 선한 인상이다.

봉래 선생의 13대 종손 양재웅(楊載雄, 1958년생) 씨는 이곳에서 태어나 일동초등학교와 서울 남대문경찰서 뒤편에 있었던 한광상업중·고등학교를 졸업한 뒤 다시 고향으로 돌아왔다.

그리고 6사단에서 보병으로 군 복무를 마친 뒤 줄곧 농사를 짓다 포천 시내로 나가 마트를 크게 차렸는데 그 일이 잘못되어 지금에 이르렀다 한다. 그러나 애향심과 자긍심이 남달랐다.

“우리 집안은 이곳에서 400~500년 동안 살고 있는데, 종가는 아주 큰 기와집이었다고 해요. 그리고 11대조에 이르러 나라로부터 받은 땅이 많았지만 일제 때 대부분 빼앗겼고, 종택마저 할아버지가 돌아가신 뒤엔 헐렸어요.” 지금은 종토가 거의 남아있지 않다는 말이다.

“선친께서는 농사를 지으셨지만 자식 교육에 애정이 많았어요. 그래서 저를 서울로 유학을 보냈는데 제가 본래 공부에 취미가 없었어요. 그래서 다시 고향으로 돌아오게 되었죠.” 솔직하고 시원시원하게 자신의 이력을 이야기한다.

봉래 선생의 제향에 대해 물었다.

“포천향교 주관으로 사당인 길명사(吉明祠)에서 유림에서 매년 9월 16일(음력)에 정일로 제사를 모시고 있어요. 저는 참사만 하고요. 2005년에는 30여 분이 오셨는데 지난해에는 20분 정도만 참사했어요. 올해는 더 줄어들 것 같아요. 노인들도 점점 돌아가시고….”

매년 줄어드는 제관 숫자는 물론 종손이 의지했던 문중 어른들이 점차 곁을 떠나니 마음이 불안한 모양이다. 장소를 마을 안에 있는 집으로 옮겨서 궁금했던 것에 대해 물었다. 선생의 유물·유품과 관련된 내용이다.

“많았지요. 제가 학교 다닐 때만 해도 박스로 여러 개가 있었어요. 봉래 선조 글씨 서첩도 있었고요. 그런데 이름을 대면 알 만한, 서울에서 출세한 문중 어른이 선친께 한번 보고 돌려주겠다며 빌려간 사실을 알고 있어요.

또 지금도 서울에 사는 모 씨는 확인서까지 써주며 갖고 갔어요. 그런데 반환을 요구해도 그런 사실이 없다고 하는 데야 더 이상 할 말이 없었죠. 선친께서 마음이 후해서 보자고 하면 별 의심 없이 꺼내 보여주셨어요.”

종손의 이야기를 들으면서 우리나라 명문 종가의 자료들이 일실(逸失)되는 전형적인 과정을 보는 것 같아 마음이 아팠다. 그리고 방안에서 종이 박스 하나를 꺼내왔는데, 습기 탓에 곰팡이까지 핀 칠서(七書) 낙질(落帙)과 연대가 현저히 떨어지는 필사본 몇 권, 그리고 청주양씨족보 4책이 전부였다.

자료를 들춰보는 사이 종손은 필사본 한 권을 쓰다듬으며, 할아버지께서 글씨를 잘 쓴 사실과 중국 만주로 가서 독립운동을 하셨지만 국가로부터 인정받지 못한 아쉬움을 토로했다.

족보를 펴서 종가의 계도를 살펴보았다. 양사언의 아들 양만고(楊萬古)는 문과에 급제했다. 양사언은 조선에 널리 알려진 ‘서자(庶子) 집’이다. 그는 신분상의 제약을 자신의 노력과 재능으로 극복한 입지전적인 인물이다.

그래서 그의 아들 역시 문과에 급제한 성취가 더욱 돋보인다. 그런데 손자 대에 이르러 양자가 있었다. 현 종손의 11대조인데, 당시에 나라로부터 토지를 하사받아 종가의 재정적 기반을 다졌다 한다. 다시 대를 이어 봉래의 6대와 11대에 이르러 양자가 있었다.

현 종손은 외동으로 숙부가 2명, 누님이 4명 있다. 전주 이씨(효령대군파)와의 사이에 1남 2녀를 두었다. 11대조부터 선친 대까지 이장해 납골묘로 모셨다.

2004년 556명의 (사)박약회 회원들이 중국 산동성 태안시에 있는 태산에 올랐을 때 모두 양사언의 시조를 떠올리며 감개무량한 적이 있었다. 이 시조는 포천시 일동면 길명리의 사당 길명사 뜰과 금주산 묘소 입구, 포천시 창수면 오가리 영평천 벼랑 위에 있는 정자 금수정(金水亭) 경내에 각각 시조비로 조성되어 있다.

필자는 서울대 국문학과 이종묵 교수의 <조선의 문화공간(둘째 권 107면)>이라는 책을 통해 이 시조가 양사언의 작품이 아니라는 사실을 처음으로 알았다. 충격이었다. 그렇다면 이 ‘국민시조’를 양사언의 작품이라고 학교에서 가르쳤고 금석문으로까지 조성해 기념한 것은 도대체 어떻게 된 일일까.

자료를 검토하다보니 이 작품이 조선 중기의 유명 학자인 일재(一齋) 이항(李恒, 1499-1576)의 것일 개연성이 있다는 것이다. 일재집은 그의 현손이 자료를 수집하고 문묘에 배향된 현석 박세채가 교정·편집하고 후손이 1673년에 목판본 1책으로 간행한 권위 있는 문집이다. 그 뒤 6대손에 의해 1759년에 속집까지 간행되었는데, 책 말미에 실린 유사(遺事) 부분에 이런 내용이 보인다.

선생(일재 이항)께서 일찍이 노래(歌)를 지으셨는데 수업을 하는 여가를 보아 생도들에게 그것을 부르게 해 공부를 열심히 하게하고 신명도 나게 했다. 그 노래는 이러하다. ‘누가 태산이 높다고 말했나?

그 또한 하늘 아래 있는 산일뿐인 걸. 오르고 또 오르면 그 꼭대기에 오를 수 있는 것을. 사람이 스스로 오르지는 않고서 항상 태산만 높다고 하네.’

(先生嘗作歌。講業之暇。使諸生歌之。以爲勸勉興起之資。歌曰。誰云泰山高。自是天下山。登登復登登。自可到上頭。人旣不自登。每言泰山高。)

분명한 증거였다. 이제 이 시조의 작가가 양사언이라고 하자면 그 증거를 반박할 확실한 문헌이 있어야 한다. 양사언이 남긴 봉래시집과 묘갈명 등 관련 자료를 읽어보았지만, 시조를 지은 사실을 밝힌 내용이 보이지 않았다.

물론, 양사언이 그 시조를 짓지 않았다고 해서 그의 체모(體貌)에 하등의 손상이 되지 않는다. 그러나 만약 이것이 후인들의 잘못된 고증에 의한 것이라면 학계는 물론 후손 모두에 누를 끼친 것만은 분명하다.

● 양사언 1517년(중종12)-1584년(선조17)

본관은 청주, 자는 응빙(應聘), 호는 봉래(蓬萊), 해객(海客), 창해(滄海)

서자 신분으로 문과급제… 조선시대 대표적 서예가

|

봉래 양사언의 이력을 용주 조경이 지은 묘갈명을 통해 읽었다. 용주는 봉래 선생이 세상을 떠난 지 50년 뒤에 글을 지었다. 양사언은 돈녕부 주부를 지낸 양희수와 문화 류씨 사이에서 태어났다. 그와 문장에 뛰어난 두 아우 사준(士俊)과 사기(士奇)를 세상에서는 삼걸(三傑)이라고 불렀다.

사람들은 선생의 빼어난 외모와 맑은 정신과 우아한 행동거지 때문에 이 세상 사람이 아닌 것으로 느꼈을 정도였다. 24세에 진사, 30세에 식년문과에 급제해 대동도 찰방이 되었다. 서자 신분으로 문과에 급제한 것은 이례적인 일이었다.

이어 삼등, 함흥, 평창, 강릉 네 고을의 수령이 되었는데, 떠난 뒤 모두 송덕비가 세워졌다. 내직으로 돌아와 잠시 성균관 사성, 종부시정 직을 지냈으나 다시 외직으로 나가 회양과 철원 고을 수령이 되었다. 그는 회양 고을 원으로 있으면서 견여(肩輿)를 타고 금강산을 오가며 초연하게 신선과 같은 생활로 시간을 보냈다.

이때 그가 금강산 만폭동 바위에다 남긴 8글자(蓬萊楓岳元化洞天)는 지리산 쌍계사 석문(石門)에 고운 최치원이 남긴 암각서(雙谿)와 함께 천고에 금석 명작으로 손꼽힌다. 그 뒤 61세 때 안변부사가 되었는데 여진족의 병화를 예견하고 큰 못을 파고 말과 소를 비축하는 등의 대비책을 마련해 조치했다.

그는 부사로 재임 중이던 65세 때에 안변 임소 관할지에 있던 지릉(智陵, 조선 태조 이성계의 증조부인 익조의 묘소)의 화재 사건으로 인해 해서(海西)로 귀양 가 그곳에서 68세를 일기로 세상을 떠났고, 당시의 영평현(永平縣) 금조산(金鳥山)에 장사지냈다. 그곳은 선생 자신이 점지한 터였다.

|

용주 조경은 양사언을 ‘광세일재(曠世逸才)’라고 평했다. ‘세상에서 드물게 보는 빼어난 인재’라는 의미다. 그는 매우 열심히 글을 읽어 식견이 고매했고 행동거지가 특히 깨끗했다.

급제 이후 40여 년간 고을살이 한 것이 8번에 이르렀으나 한 푼의 재물도 늘리지 않았고 온전한 말 한 필조차 장만하지 않았다. 그는 예언가 격암 남사고에게서 배워 임진왜란이 일어날 것을 예측하기도 한 이인(異人)으로서의 모습도 동시에 가졌다.

시에 뛰어나 지금 남아 있는 작품만도 각체(各體)로 260제에 달한다. 이익은 <성호사설>에서 “사람들은 그의 글씨가 속세를 벗어난 줄만 알고 그의 시가 세상 사람의 말이 아니라는 것은 알지 못한다”라고 한 바 있다. 이는 그의 시가 신선의 격(格)이 있음을 말한 것이다.

일반에는 양사언이 해서와 초서 모두에 뛰어났고 특히 초서의 대가로 잘 알려져 있다. 성호 이익이 “표표하여 마치 하늘에 치솟고 허공을 걸어가는 기상이 있으니 그 글씨 속에 선골(仙骨)이 있음을 속일 수 없다”라고 평했을 정도다.

양사언의 글씨는 금강산 만폭동 바위의 것과, 평양 대동문(大同門) 편액 가운데 초서체로 쓰인 현판이 널리 알려져 있다.

그의 글씨를 직접 만나보고 싶어 금수정(金水亭)을 찾았다. 금수정은 그 물결이 비단처럼 아름답다는 의미로 ‘금수정(錦水亭)’이라고도 불렸다. 지금도 금수정 아래 석벽에는 금수정(金水亭)이라는 글자가 새겨져 있는데, 전하는 바로는 양사언의 글씨라고 한다. 그러나 의문이 있다.

양사언이 남긴 시에 금수정이란 작품이 있다. 분명 금수정(錦水亭)이라고 표기되어 있다. 그를 제외한 동주 이민구, 미수 허목, 우암 송시열, 희암 채팽윤, 성호 이익, 번암 채제공은 금수정(金水停)으로 쓰고 있다. 석벽의 글씨를 본떠 새로 건 정자 현판은 어딘지 모르게 어색한 느낌이었다.

풍진 세상살이 십년이라 귀밑털만 희어졌는데

즐거웠던 때 얼마였나 웃음만 생겨나네.

뒤늦게야 자연과 벗하려 어부를 찾았는데

갈매기와 짝하는 이내 마음 아는 이 드물어.

양사언의 금수정 시 작품이다. 금수정은 두어 칸으로 강가 벼랑 위에 있던 정자였다.

본래 이 정자는 안동 김씨 척약재 문온공(文溫公) 김구용(金九容, 1338-1384)의 아들 대에 초창(初創)된 이래 수백 년 동안 안동 김씨들의 전원(田園)이 되었다.

정자와 멀지 않은 곳에 척약재 삼대의 단소(壇所)가 있고, 그 입구에 근자에 발굴된 집터 주춧돌이 드러나 있으며, 척약재 시비도 최근 조성되어 양사언의 시조비와 마주서 있다. 이 정자가 양사언과 인연을 맺은 것은 아마도 신선 취향을 가졌던 그가 이곳을 자주 찾았기 때문이었을 것이다.

정자는 한국전쟁 때 불타 없어진 것으로 구전되지만 실은 전쟁 이후 권력기관에 의해 어이없는 이유로 뜯겨졌다는 게 후손들의 증언이다. 이 정자는 1989년 당시 포천군의 예산으로 복원되었다.

정자의 중건기문을 읽어보았다. 전후 사실이 한문으로 기록되었는데, 파주향교 전교(典校)의 글이었다. 유서 깊은 정자의 기문을 지으면서 전교라는 직함 외에 자신의 아호까지 적어 두었다.

이는 예전에 없던 일로 현대인들의 ‘외람됨’이라고 생각한다. 더욱 아쉬운 점은 새로 지은 정자에 원래 있었던 희암 채팽윤의 금수정 중건 상량문과 번암 채제공이 지은 금수정 중수기와 같은 대가들의 글을 새겨 다시 걸지 않았다.

번암 채제공이 경기도 관찰사로서 이곳에 와 중건기문을 지었는데 “나는 벽에 걸려 있는 동주 이민구(지봉 이수광의 아들, 1589-1670)의 시문과 희암 채팽윤(1669-1731) 선생의 상량문을 읽으며 주변 경치를 살피다가 해가 저무는 줄도 몰랐다”고 한 내용을 상기할 필요가 있다.

이 정자는 각각 영의정을 지낸 사암 박순과 한음 이덕형 등 무수한 명현들과 중국 사신까지 머물렀던 조선 시대의 이 지역을 대표하는 문화 공간이었다.

정자에서 바라보니 해오라기 한 쌍이 아름답게 강 저편에서 무심하게 날고 있었다. 봉래가 특히 즐겼던 경치요 새다. 정자 앞쪽 벼랑 아래로 난 계단을 따라 백사장으로 내려가니 한 폭의 그림 같은 강 풍광에 눈에 들어왔다.

강 중류에 유별나게 잘 생긴 바위에 올라 주위를 살피다가 양사언의 글씨로 알려진 시를 발견했다. 수백 년 세월동안 풍마우세(風磨雨洗)한 그의 선필(仙筆)과의 첫 만남이었다.

탁본이 아니고서는 판독이 쉽지 않은 상태였지만 감동적이었다. 이 작품은 이미 성호 이익과 담헌 홍대용 등 많은 사람들의 주목을 받은 바 있다.

봉래시집에서 찾아보니 ‘증금옹(贈琴翁, 금옹에게 주다)’이라는 작품으로 ‘금옹은 금수정 주인이며 이 시를 준암(尊岩, 술두루미 바위)에다 새겼다’라는 주석이 붙어 있다.

녹기금(綠綺琴)이여 백아(伯牙)의 마음이로세

종자기(鍾子期)가 그 곡조를 알았다지

거문고를 한 번 타고 한 번 읊조림이여

딩딩하며 그 소리 먼 봉우리에서 울리는 듯

강에 비친 달은 곱고 강물은 깊은걸.

성호사설에서는 두 번째와 세 번째 구절이 서로 바뀌어 있다. 앞쪽 강 중간으로 ‘경도(瓊島, 신선이 사는 섬이라는 의미)’라는 멋진 그의 글씨가 새겨진 바위가 아름답다.

그의 호에서 받는 느낌처럼 그는 신선처럼 살다 간 인물이다. 그의 초서체 글씨는 탈속한 멋이 있고 그가 곳곳에 마련했던 많은 정자마다 신비한 전설이 남아 있어 더욱 그런 느낌이다.

대표적인 정자는 금강산 서쪽 고성의 구선봉(九仙峯) 아래 감호(鑑湖) 지역에 마련했다는 비래정(飛來亭)이다. 그가 정자 이름을 쓰기 위해 부단히 노력했지만 날 비(飛)자 한 글자를 쓰고는 마음에 들지 않아 더 쓰지 못해 그 글자만 벽에 걸었더니 일진광풍(一陣狂風)이 일어나 글자가 날려 바다로 들어갔다는 전설이 남아 있다.

지금 그의 고향의 길명사에는 당시 모사했다는 ‘날 비’ 한 글자가 액자로 보존되어 있다.

양사언과 학봉 김성일의 만남은 학봉집을 통해 확인할 수 있다. 1579년(선조12) 당시 양사언이 63세로 안변부사 직에 있었고 학봉은 42세로 9월에 함경도 순무어사(巡撫御史) 직을 수행하고 있었다.

학봉이 남긴 북정일록(北征日錄)이라는 기록에 보면 양사언과 문천군수가 고갯마루(鐵嶺, 673m)까지 와서 자신을 맞이했다고 적었다. 이때 학봉은 ‘봉래선사(蓬萊仙史) 양사언에게 바치다’라는 시 한 수를 남겼다.

풍악이라 금강산에 선비 신선 있다던데

그 모습 아름답긴 옥가 같다네

우연히 신선세계 하직하고서

인간 세상으로 내려왔다지

삼 년 동안 관리로 은거하시니

깨끗한 그 풍채에 모두 놀랐네

그 모습 마치 여러 닭들 가운데

우뚝한 한 마리 학을 보는 듯

손에 든 봉래의 거문고에는

하늘 기운 그 속에 가득하여라

한번 타자 백성들 노여움 풀었고

두 번 켜니 봉황새들 날아왔다네

내 일찍부터 흠모해 왔는데

한 번 보자 한량없이 기뻤다네

내게 준 옥함의 글씨는

너무나도 귀한 것이네

내게 준 명월주 좋은 구슬은

만금과도 바꿀 수 없어라

어이타 속세의 인연이 깊어서

내일 아침 이별을 고하게 되었나

남천(南川)이라 넓고 넓은 저 강이여

맑기가 거울과도 같구나

갓끈 씻으며 차마 서로 못 가

머뭇거리며 이 노래 불러본다네.

지금으로부터 428년 전 신선 취향의 봉래와 퇴계 학단의 대표 도학자인 학봉이 나이와 직위의 고하를 잊고 아름답게 사귄 생생한 기록이다. 이러한 관계를 신교(神交)요 망년지교(忘年之交)라 해도 좋을 것이다. 예전에는 있었고 요즈음은 보기 어려운 관계다.

다음호엔 풍산 류씨(豊山柳氏) 겸암(謙菴) 류운룡(柳雲龍) 종가를 싣습니다.

<저작권자 ⓒ 한국아이닷컴, 무단전재 및 재배포 금지>

주간한국