음악적 관습에 반기를 들다

“그 동안의 음악적 여정을 정리한 거죠.”

새 앨범 발표 때면 쉽사리 듣게 되는 말이다. 듣는 쪽도 ‘뭐, 그러려니’ 한다. 막상 들어 보면 비슷한 색채의 작품들이 나열돼 있기 일쑤인 탓이다. 신보 ‘나 없는 나(Selfless Self)’를 발표한 재즈 피아니스트 이우창(35)의 말 역시 그러했다(유니버설). 그러나 말 값을 톡톡히 한다. 다채롭기 그지없는 재즈 스펙트럼이 펼쳐진다. 순국산 재즈의 포스트 모더니즘이라 해도 좋으리라.

앨범 수록곡 11곡을 중심으로 하는 콘서트 ‘삼총사’까지 12월 6일 세종문화회관 대강당에서 열린다. 보기 드문 빅 밴드 연주회가, 그것도 신곡을 중심으로 열리기는 이번이 처음이다. 뉴욕서 정통 재즈를 습득하고 간간이 음악을 선보여 온 이우창이 폭넓은 음악적 스펙트럼, 그의 말을 빌자면 음악적 여정을 펼쳐 보이는 자리이다.

현재 한국의 음악적 관습에 반기를 내거는 자리이기도 하다.

우선, 15인조로 이뤄진 빅 밴드가 전에 못 보던 묘한 형태다. 재즈 뮤지션 7명만이 아니라, 클래식 뮤지션 8명도 함께 한다. 또 하나, 그 동안 볼 수 없었던 편성의 악단이 덧붙는다는 점이다. 클래식적 현악에 재즈적 실내악이 더해진 13인조 악단이다. 6대의 바이올린, 2대의 비올라, 2대의 첼로 등 매우 클래식적 현악의 편성을 피아노, 베이스, 타악기 등 재즈 캄보가 받쳐 준다. 혼성의 극치다.

음악적 여정을 정리해 보니 솔로에서 캄보를 거쳐 15인조 빅 밴드까지 모두 포괄하게 됐고, 그 다양한 스펙트럼은 우선 음반으로 소화해 낸 것이다. 잔잔한 포크적 선율에서 우렁찬 빅 밴드까지, 전형적 쿨 재즈에서 보사노바ㆍ라틴ㆍ소울-펑키ㆍ퓨전까지 그에게는 모두 하나다.

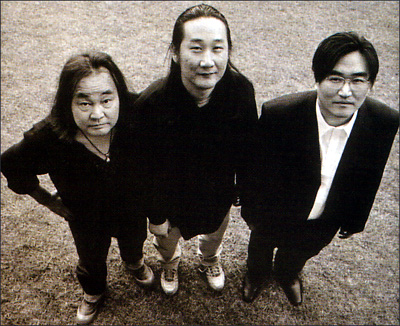

더욱이 이 자리는 그가 형님처럼 모시는 두 선배 뮤지션들과 함께 꾸미는 첫 무대다. ‘삼총사’란 이름이 그래서 나왔다. 포크 록 가수이자 작사가인 한대수(54), 록 기타리스트이자 재즈 기타리스트인 김도균(39)가 그의 인간적ㆍ음악적 형님들이다.

그는 “한대수 형님”이라고 그는 깎듯이 호칭했다. 짙은 경남 사투리로 강력한 카리스마의 소유자이기도 한 한대수는 그에게는 정신적 대부이기도, 음악적 영감의 원천이기도 하다. 그래서 이번 콘서트에서 관객들은 ‘물 좀 주소’, ‘바람과 나’ 등 지난 시절 대학가를 휘어 잡았던 한대수의 명곡들을 이우창의 정밀한 피아노 솔로로 들을 수 있다.

또 그룹 ‘백두산’ 출신의 기타리스트 김도균이 내뿜을 강렬한 국악적 록까지 합쳐져 초겨울을 달굴 것이라는 자신에 넘친다.

사실 빅 밴드를 유지하는 데는 캄보보다 몇 배의 노력이 필요하다. 그런데도 그는 왜 이렇게 큰 덩치에 매달리는가? “10~20명으로 이뤄진 악단은 맨 처음 재즈인 뉴 올리언즈 재즈의 연주 스타일이었죠. 그 형식에 악보까지 살려 한층 더 정교한 재즈에 다가서고 싶은 나의 바람입니다.” 초창기 재즈 양식의 활력에 정밀함을 불어 넣고 싶다는 희망이다.

승산이 있다고 보는가? 말을 아끼는 편인 그의 대답은 시원시원했다. “빅 밴드로 작곡해서 연주하는 것은 한국에서 이번이 처음이죠. 요즘 타성적인 음악계에 신선한 충격이 될 겁니다.” 서울 공연을 끝내고는 평균 일주일 간격으로 부산, 대구 등지의 전국 투어가 이어진다.

1989년 재즈 유학으로 시작된 그의 미국 생활 10년은 화려하다. ‘빌리지 게이트’ 등 유명 재즈 클럽과 ‘몬트리올 재즈 페스티벌’ 등 세계적 재즈 페스티벌에 참가하는 등 미국서 재즈 피아니스트로 활약해 오다 1999년 귀국한 그는 재즈 연주, 대학 강의, 재즈 서적 저술, 영화 음악 작곡 등 전방위적으로 입지를 넓혀 오고 있다. 또 하나의 날개를 단 것이다.

입력시간 2002/12/06 14:01

주간한국