이 여자가 사는 법

삶의 질을 개선하기 위한 전문가들의 50가지 조언 가운데에는 ‘운동량 늘리기’나 ‘오메가 3지방산을 복욕하라’는 내용처럼 익숙한 것들도 있고 ‘합창단이나 노래교실 가입’이나 ‘템플스테이 하기’, ‘태국 마사지를 즐겨라’처럼 색다른 것들도 있다.

|

지난해는 이라크전으로 수렁에 빠진 미국의 과도한 일방주의와 프랑스, 호주에서 일어난 인종 소요 사태로 인해 문화충돌과 인종 갈등이 유난히 심했던 해였다.

이러한 사회적 요인이 미국 내에 ‘중국어 배우기’와 ‘인종편견’에 관한 충고를 낳은 것이 아닐까. 타문화에 대한 이해가 조금만 더 있었더라면 전 세계 삶의 질이 지금보다는 조금 나아졌으리라는 생각에서 말이다.

그렇다면 미국은 또 다른 한 명의 여성에게 귀를 기울일 필요가 있다.

미국을 떠나 중국에서 40년간을 선교생활 하면서 동서양의 인종적 몰이해를 줄이기 위해 몸부림 쳤던 펄 S. 벅.

그녀는 이미 1930년대부터 미국 내 소수민족의 인권 개선을 위해 노력하며 동서 문화 이해와 교류에 적극적으로 나선 바 있다.

하지만 좌우대립이 심했던 냉전시대에 그녀가 설 자리는 없었다. 적극적인 인권 활동으로 보수 백인들의 반발을 샀던 그녀는 반공산주의 발언으로 좌파에게서조차 환영받지 못했다.

미국 내에서 문화정치사적으로 재조명될 필요가 있는 펄벅. 그녀의 목소리를 소설, 그리고 영화를 통해 다시 들어보자. 익히 너무 잘 알고 있는 ‘대지’가 구태의연하게 느껴진다면 최근 제작된 영화 ‘파빌리온의 여인들’은 어떨까.

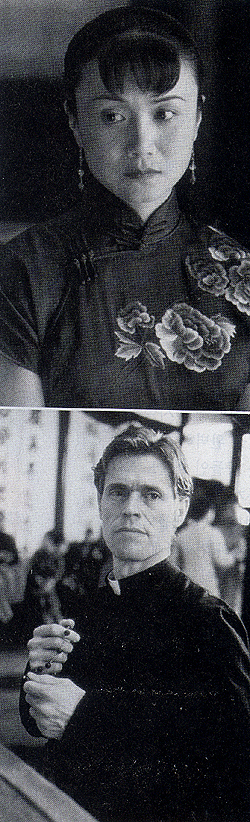

‘파빌리온의 여인들’은 2차 세계 대전의 참혹함 속에서 중국 내에 남아있는 비인권적 인습을 견뎌내야만 하는 중국 여인의 삶을 그리고 있다.

이야기는 일본의 만주 침략으로 시대가 하수상했던 1938년 장쑤성에서 펼쳐진다. 대지주의 아내로 살아가고 있던 아일리언은 40살 생일을 맞아 남편에게 특별한 선물을 준비한다.

바로 남편에게 둘째 부인을 갖게 하는 것. 20년이 넘게 남편 수발을 들어온 아일리언은 더 이상 아내로서 자신의 의무를 다할 기력이 없다고 여겼기 때문이다.

더군다나 이제는 남편에게 일방적인 성적 수발을 드는 것도 하고 싶지 않았다. 나이 어린 둘째 부인을 불러들인 아일리언은 이제 한 여자로서 자신의 삶을 되돌아본다.

그러던 중 마을의 선교사로 온 미국인 포모어 신부를 만나게 된다. 포모어 신부를 자신의 아들 가정교사로 맞이하게 된 아일리언은 포모어 신부를 통해 서구의 학문을 배우게 되고 점점 그의 성숙한 매력에 빠져든다.

포모어와의 교류를 통해 중국의 가부장적인 인습의 굴레에서 벗어나고픈 아일리언이었지만 실상 그녀는 시댁의 혹독한 복종에 정면대응할 수 없는 소극적인 인물이다.

그녀 자신이 나이 어린 소녀를 남편의 첩으로 맞아들이게 하면서 또 다른 여성을 잔혹한 억압의 굴레에 밀어 넣었기 때문이다.

하지만 그녀는 결국 깨닫는다. 자신이 진정 자유를 누리기 위해서는 그 누구의 자유도 볼모로 삼아선 안 된다는 것을.

중국인보다 중국을 더 잘 이해했다는 평을 듣는 펄 벅. 비록 이방인이었지만 펄벅은 보편적 인간애를 신뢰했기에 타민족에 대한 따뜻한 시선을 잃지 않았다.

새해 벽두부터 프랑스와 호주의 인종 소요사태의 재발이 우려되고 있는 지금 민족과 인종에는 선을 그을 수 없다는 펄벅의 목소리가 더욱 아쉽게 느껴진다.

정선영 자유기고가 startvideo@hotmail.com